Bolsonaro não deixa saudades para a região. Foi um governo marcado pelo desmonte sem precedentes da política ambiental e pela escalada da devastação da floresta amazônica. Confira os principais ataques de Bolsonaro à Amazônia.

A recente condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe, reacendeu a memória de um governo marcado por ataques sistemáticos ao meio ambiente. Entre 2019 e 2022, a Amazônia registrou uma escalada do desmatamento de 79% em relação ao mesmo período no ano anterior, acompanhada de cortes orçamentários, desmonte institucional e um discurso que fragilizou a imagem do Brasil no cenário internacional.

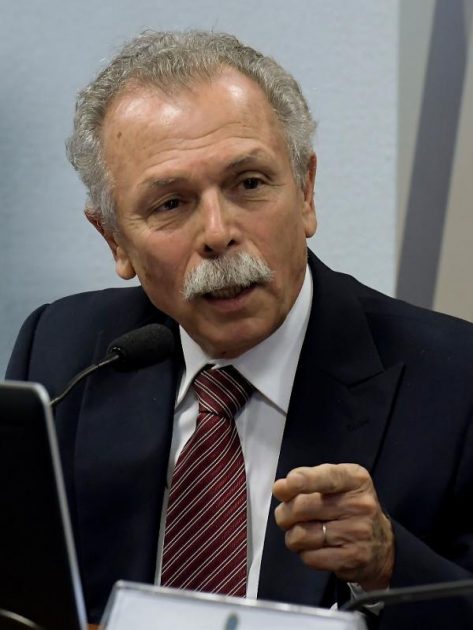

No centro dessa engrenagem, o então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles centralizou a estratégia do governo de enfraquecer normas, paralisar fiscalizações e abrir espaço para atividades predatórias. O resultado foi um ciclo de retrocessos que ainda reverberam sobre a floresta e os povos indígenas. Nesta reportagem, encontram-se os principais ataques de Bolsonaro à Amazônia e o legado de destruição deixado por seu governo.

Os conflitos de Bolsonaro com a fiscalização ambiental

Entre abril e o início de agosto de 2019, os primeiros meses do governo Bolsonaro já revelaram a ofensiva contra a política ambiental e a ciência. Logo no início do mandato, o presidente retomou o discurso da chamada “indústria da multa”, acusando fiscais do Ibama e do ICMBio de perseguição ideológica a produtores rurais.

Em abril, Bolsonaro editou o Decreto 9.760, que criou os Núcleos de Conciliação Ambiental, órgãos com poder de revisar, reduzir ou até anular autuações aplicadas por fiscais. A medida, defendida pelo ministro Ricardo Salles em negociação com a bancada ruralista, reduziu a autonomia técnica do Ibama e do ICMBio e aumentou a ingerência política sobre a fiscalização ambiental – dando mais espaço decisório para o governo federal.

Pouco depois, em julho, Bolsonaro se voltou contra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), após o órgão divulgar dados comprovando que o desmatamento da Amazônia havia crescido 88% em junho de 2019, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O presidente descredibilizou os números e acusou o então diretor do Inpe, Ricardo Galvão, de agir “a serviço de ONGs” e disse que os dados eram usados como “campanha contra o Brasil”.

Os ataques geraram reação imediata da comunidade científica: o Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e outras entidades publicaram manifestos em defesa da autonomia técnica do Inpe. Mesmo assim, em agosto, Galvão foi demitido por se recusar a ceder à pressão, em episódio que se tornou símbolo do embate de Bolsonaro contra a ciência e de suas investidas para enfraquecer os órgãos de monitoramento ambiental.

Recorde de incêndios na Amazônia amplia isolamento internacional de Bolsonaro

Em agosto de 2019, a escalada das queimadas na Amazônia levou Jair Bolsonaro a culpar, sem provas, organizações não governamentais pela origem dos incêndios. Em transmissão ao vivo, afirmou que “tudo indica” que as ONGs, afetadas por cortes de recursos, estariam retaliando o governo ao “colocar fogo” na floresta.

A acusação foi rebatida por cientistas, que apontaram a expansão ilegal de áreas de pastagem como principal causa do aumento dos focos. O climatólogo Carlos Nobre destacou que, ao contrário do que alegava o presidente, as ONGs incentivam práticas de manejo sustentável e reduzem o uso do fogo.

Ambientalistas classificaram a fala como “cortina de fumaça” para esconder o desmonte da política ambiental. Para Márcio Astrini, então coordenador do Greenpeace, “o aumento do desmatamento e das queimadas é resultado direto da política antiambiental do governo”. Os números confirmam a gravidade, segundo o Inpe, até agosto de 2019 já haviam sido registrados mais de 72 mil focos de incêndio, um recorde histórico.

A crise ganhou contornos diplomáticos. O presidente francês Emmanuel Macron reagiu às declarações de Bolsonaro e às ofensas dirigidas à sua esposa, condicionando o avanço do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ao compromisso do Brasil com a preservação da Amazônia. O conflito se intensificou quando Bolsonaro endossou uma postagem ofensiva contra Brigitte Macron, o que levou à troca de ataques pessoais entre os dois líderes.

No âmbito do G7, Macron anunciou US$ 20 milhões em ajuda emergencial para combater os incêndios, mas Bolsonaro rejeitou a oferta até receber um pedido de desculpas do francês. Apesar do impasse, outros países se mobilizaram: Reino Unido e Canadá destinaram mais de US$ 40 milhões. Paralelamente, Alemanha e Noruega suspenderam repasses ao Fundo Amazônia, alarmadas com o crescimento do desmatamento.

Durante o auge da crise, Bolsonaro ironizou as críticas internacionais dizendo que antes era chamado de “Capitão Motosserra” e agora de “Nero, incendiando a Amazônia” — referência ao imperador romano acusado de queimar Roma.

Com R$ 410 milhões gastos, operações militares falham em conter desmatamento

Entre 2019 e 2020, o governo Bolsonaro substituiu a fiscalização ambiental civil por operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), entregando às Forças Armadas a tarefa de combater crimes na Amazônia. A Operação Verde Brasil 1, em 2019, foi sucedida pela Verde Brasil 2, iniciada em maio de 2020 e prorrogada até agosto de 2021, com custo de R$ 410 milhões.

Apesar do efetivo de 3.400 militares — quase cinco vezes maior que os fiscais do Ibama — os resultados foram poucos: a arrecadação em multas ficou abaixo do que o próprio Ibama havia obtido sozinho no ano anterior. Nesse mesmo período, o desmatamento disparou: cresceu 34% em 2019 e superou 10 mil km² em 2020, o maior índice desde 2008.

Enquanto os gastos militares aumentavam, Ibama e ICMBio sofriam cortes, perseguição a servidores e perda de autonomia e o Conselho Nacional da Amazônia Legal, comandado por Hamilton Mourão, excluiu especialistas e sociedade civil. Críticos apontam que a militarização serviu para desviar a atenção do desmatamento e foi incapaz de desarticular as quadrilhas que controlam o desmatamento e o garimpo ilegal.

Em meio à pandemia, Ricardo Salles defende “passar a boiada” e desmontar regras ambientais

Em abril de 2020, no auge da pandemia, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revelou em reunião ministerial a estratégia de desmonte ambiental do governo Bolsonaro. Enquanto o país enfrentava a pandemia de Covid-19, Salles defendia “ir passando a boiada”: aproveitar o foco da imprensa na Covid-19 para simplificar e revogar normas ambientais por meio de portarias, sem passar pelo Congresso. A fala expôs o choque de prioridades de um governo que ignorava a emergência de saúde pública para atender a negociações com setores econômicos interessados em flexibilizar a legislação.

A agenda dos projetos de lei incluía o PL 191/2020, que liberava mineração em Terras Indígenas; os PLs 2.633/2020 e 510/2021, que pretendiam regularizar invasões de terras públicas, inclusive em áreas desmatadas, e o PL 3.729/2004, apelidado de “PL da Devastação”, aprovado em 2025 com vetos, que intencionava desmontar o licenciamento ambiental.

Nesse mesmo contexto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), presidido por Salles, aprovou em setembro de 2020 a revogação de resoluções que protegiam restingas e manguezais, ecossistemas considerados Áreas de Preservação Permanente (APPs). A medida foi imediatamente questionada no Judiciário e suspensa por decisão da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que destacou o risco de “danos irrecuperáveis ao meio ambiente”.

A atuação de Ricardo Salles consolidou-se como símbolo da política ambiental do governo Bolsonaro, um projeto de flexibilização sistemática da legislação em favor de interesses econômicos de curto prazo. A frase “passar a boiada” tornou-se uma das marcas mais emblemáticas do período, revelando de forma explícita a intenção de enfraquecer a governança ambiental brasileira no momento de maior vulnerabilidade sanitária do país.

Negacionismo em Dubai, Bolsonaro afirma que a Amazônia “por ser úmida, não pega fogo”

Em novembro de 2021, durante a abertura do Invest in Brazil Forum em Dubai, Jair Bolsonaro voltou a negar a gravidade da devastação amazônica e afirmou que a floresta “por ser úmida, não pega fogo”.

A fala ocorreu em paralelo à COP26, em Glasgow, o maior evento internacional sobre clima, onde líderes mundiais discutiam metas para conter o aquecimento global. Em outubro de 2021, o Terra Brasilis registrou 795 km² desmatados em um único mês na Amazônia e o Plena Mata apontou que mais de mil árvores foram derrubadas por minuto.

Em contraste com os dados, Bolsonaro buscou minimizar a destruição, afirmando que “90% da floresta está intacta”. A postura negacionista e, sobretudo, a decisão de não comparecer à COP26 — sendo o único líder do G20 ausente — enfraqueceram a credibilidade do Brasil nas negociações climáticas. Enquanto isso, sua delegação, chefiada pelo então ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite, apresentou metas vagas e sem detalhamento.

Ataques aos direitos indígenas e desmonte de políticas ambientais

Em fevereiro de 2020, o governo Bolsonaro enviou ao Congresso o PL 191/2020, que autorizava mineração, exploração de petróleo e gás, construção de hidrelétricas e até agricultura em larga escala em Terras Indígenas. O texto, apresentado por Sérgio Moro e Bento Albuquerque, ganhou prioridade em 2022 sob o argumento de reduzir a dependência de fertilizantes em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Na prática, ele atendia aos setores interessados em expandir a fronteira agrícola sobre áreas protegidas. A proposta foi considerada inconstitucional e gerou forte mobilização indígena, embora o Planalto tenha mantido a pressão por sua aprovação.

O avanço do projeto se somou a outra marca do governo: a paralisação total das demarcações de Terras Indígenas. Entre 2019 e 2022, nenhuma terra indígena foi homologada — algo inédito desde a redemocratização. A Funai foi esvaziada com a nomeação de militares e policiais para postos estratégicos, o fechamento de coordenações regionais e a redução da capacidade de atuação.

No campo ambiental, o cenário foi igualmente grave. O Ministério do Meio Ambiente operou com o menor orçamento dos últimos 20 anos na época, apenas R$ 1,72 bilhão para toda a pasta, o Ibama e o ICMBio juntos em 2021. Houve uma redução de 27,4% na verba destinada à fiscalização e ao combate a incêndios florestais em comparação a 2020, mesmo em meio a recordes de desmatamento e queimadas. O ICMBio sofreu corte de 61,5% nos recursos, enquanto o Ibama teve queda de mais de 30% em seu orçamento discricionário. Também houve uma subutilização de verbas e um enfraquecimento institucional sem precedentes. Em 2020, o Brasil registrou apenas 9.516 multas ambientais, o menor número desde 2004.

Omissão do governo Bolsonaro e garimpo ilegal agravam crise humanitária na Terra Yanomami

Entre 2019 e 2022, a Terra Indígena Yanomami, a maior do Brasil, foi palco de uma crise humanitária. A omissão do governo Bolsonaro, somada ao incentivo tácito ao garimpo ilegal, abriu espaço para a entrada de cerca de 20 mil garimpeiros, ligados ao crime organizado e a empresários. O resultado foi um rastro de violência com estupros, casamentos forçados, raptos de crianças, aliciamento e trabalho escravo, segundo o relatório Yanomami sob ataque, da Hutukara Associação.

Os impactos sanitários foram devastadores: o garimpo disseminou a malária, que passou a representar 9,3% dos casos do país em uma população que corresponde a apenas 0,013% da nacional. A contaminação por mercúrio, somada à desnutrição e à fome, levou à morte de 570 crianças por causas evitáveis em quatro anos, um aumento de 29% em relação ao período anterior.

Alertas da sociedade civil, da CIDH (2020) e do STF (ADPF 709, em 2021) foram ignorados pelo governo. Ao mesmo tempo, a Funai e a Sesai sofreram cortes, perseguição a servidores e nomeações políticas sem preparo, comprometendo ainda mais a resposta estatal.

Diante da gravidade, em janeiro de 2023, o STF autorizou investigação contra autoridades do governo Bolsonaro por genocídio contra os Yanomami. O caso tornou-se o retrato mais brutal da política anti-indígena da gestão, marcada por negligência deliberada, enfraquecimento institucional e estímulo à exploração ilegal em territórios protegidos.

Desmatamento recorde expõe o colapso da política ambiental

Os quatro anos do governo Bolsonaro deixaram marcas sem precedentes na Amazônia. Dados do Prodes e do Inpe mostram a escalada: em 2019, o desmatamento foi de 10.129 km² -um aumento de 34% em relação a 2018. Em 2020, o número chegou a 10.851 km², maior alta em 12 anos. E em 2021, o desmatamento atingiu número recorde em 15 anos: 13.235 km². Embora 2022 tenha registrado leve queda de 4%, o número total ainda expressa gravidade: foram mais de 123 milhões de árvores derrubadas em um único ano.

O Instituto Socioambiental (ISA) revelou que o desmatamento em Áreas Protegidas cresceu 94% no período: Unidades de Conservação tiveram alta de até 116%, Territórios Quilombolas 13% e Terras Indígenas 157%, evidenciando a omissão do Estado diante da grilagem e do garimpo ilegal. Paralelamente, o Imazon apontou que entre 2019 e 2022 a Amazônia perdeu 35.193 km² de floresta, área maior que os estados de Sergipe e Alagoas juntos, um aumento de quase 150% em relação aos quatro anos anteriores.

Esse avanço não foi apenas omissão, mas resultado do desmonte da política ambiental: cortes orçamentários reduziram o Ministério do Meio Ambiente, Ibama e ICMBio ao menor nível em 20 anos, recursos foram subutilizados e multas congeladas, enquanto fiscais sofreram perseguição.

O governo sinalizou apoio à exploração ilegal, incentivando novas frentes de devastação como a região “Amacro” (Acre, Amazonas e Rondônia), que se tornou epicentro da expansão agropecuária criminosa.

Para especialistas, o período representou o maior retrocesso ambiental do século, comprometendo biodiversidade, territórios indígenas e a credibilidade internacional do Brasil.

Um legado de retrocessos político-ambientais sem precedentes

O legado deixado pelo governo Bolsonaro mostra que os retrocessos ambientais não se resumiram a declarações polêmicas, mas a ações sistemáticas de enfraquecimento institucional e normativo, com figuras como Ricardo Salles no centro desse processo.

O desmonte de órgãos de fiscalização, a paralisia na demarcação de Terras Indígenas e o incentivo ao crime ambiental consolidaram um modelo de gestão que abriu caminho para a ilegalidade e corroeu a credibilidade internacional do Brasil.

Os impactos agravaram o histórico precarizado da gestão ambiental no país e reverberam ainda hoje: orçamento defasado, aumento de crimes ambientais, descrédito diplomático e danos profundos à Amazônia e aos povos que a habitam. Reconstruir a governança ambiental exigirá tempo, recursos e, sobretudo, pressão política. Isso significa fortalecer Ibama, ICMBio e Funai, retomar políticas de proteção e investir em alternativas econômicas sustentáveis.

A Amazônia é mais do que patrimônio brasileiro: é um pilar essencial para o equilíbrio climático global. Defender a floresta e seus povos é uma tarefa crítica, que o Brasil não pode mais adiar diante da crise socioambiental que se impõe.