Em 1887, um grupo de 35 pessoas, liderado pelo coronel maranhense Antonio Rodrigues Pereira Labre (1827-1899), percorreu 200 quilômetros (km) do rio Madre de Dios, na Bolívia, até o rio Acre, atualmente no Brasil. O objetivo era traçar possíveis rotas para escoamento da borracha extraída das seringueiras, mas a expedição também deixou um relato importante sobre as populações indígenas da época – e anteriores – nessa região amazônica. “Desta maloca deserta seguimos para Canamary, passando em caminho lugares de povoações antiquíssimas, muitas encruzilhadas e estradas, ora para a direita e ora para a esquerda”, escreveu Labre no relato publicado em 1888 na Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. “Eles caminharam por 20 dias pela floresta, o tempo todo relatando o uso de estradas”, ressalta o arqueólogo Eduardo Góes Neves, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP).

Cerca de 120 anos depois da passagem de Labre, uma avaliação de impacto ambiental na mesma região, no leste do Acre, permitiu que uma torre de linha de transmissão fosse instalada em cima de um trecho de uma antiga estrada indígena. “Não foi reconhecido, porque não havia o entendimento de que os indígenas construíssem estradas”, explica a arqueóloga Laura Furquim, estudante de doutorado no grupo de Neves. Em 2014, a equipe da USP foi contratada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para descrever as estruturas em processo de destruição. “Fizemos um sítio-escola com estudantes do Acre, de Rondônia e de São Paulo”, conta Neves. Os resultados desenham uma paisagem pré-colombiana repleta de povoações conectadas por estradas bem mantidas, de acordo com artigo publicado em novembro no site da revista Latin American Antiquity (ver Pesquisa FAPESP nº 267).

O artigo, liderado pela arqueóloga finlandesa Sanna Saunaluoma, que esteve no Brasil em 2015 em estágio de pós-doutorado com Neves, se concentra em resquícios de 18 povoados caracterizados por uma grande praça central circular ou elíptica que tem entre 2 e 3 hectares (ha) de diâmetro. Em volta dela, de 15 a 25 montículos com cerca de 2,5 metros (m) de altura, e entre 10 e 25 m de comprimento na base. Saindo dos povoados, caminhos afundados delimitados por uma mureta – de terra, não há pedras disponíveis por ali – se dirigem a cursos d’água próximos ou na direção de outras aldeias. Em visão aérea, parecem sóis com uns raios mais curtos e outros mais longos.

Usando drones, foi possível mapear esses sítios, reconhecendo padrões proeminentes, e construir modelos tridimensionais. Isótopos de carbono permitiram determinar que as estruturas foram construídas entre os anos de 1300 e 1600. Aos poucos foi surgindo uma rede mais extensa do que se imaginava.

A preocupação agora é entender o máximo possível dessas culturas do passado enquanto os vestígios ainda existem. “A região é uma fronteira do desmatamento pela atividade agrícola”, afirma Neves. “Os fazendeiros muitas vezes destroem sítios arqueológicos para evitar perder o direito de plantar.” Aconteceu no sítio Sol de Campinas, um dos principais estudados pelo grupo da USP. “Metade dos montículos foram aplainados.” Recentemente, o geoglifo Fazenda Crichá foi também destruído.

O sítio, hoje completamente visível e cercado por uma vegetação esparsa de bambus e palmeiras, até 50 anos atrás ficava embaixo da floresta. Os vestígios arqueobotânicos sugerem um manejo de plantas comestíveis desde os tempos pré-colombianos (ver Pesquisa FAPESP nº 253). Neves imagina um cenário em que as trilhas eram cercadas por árvores e sistemas agroflorestais. “Seguimos por uma estrada boa e bem cultivada; passamos três aldeias com boas casas e plantações”, contou Labre, cujo relato foi estudado e mapeado pelo arqueólogo Cliverson Pessoa, estudante de doutorado no grupo de Neves, em artigo publicado em 2017 na revista Tellus.

Florestas agrícolas

Os dados de pesquisa ainda não permitem detalhar esse cenário, mas Laura Furquim, que trabalha na região desde 2014, está estudando o uso de vegetais pelos habitantes do sítio hoje conhecido como Sol de Campinas, no município de Senador Guiomard. Com o enfoque da arqueobotânica, a pesquisadora analisa sementes e outros restos de vegetais utilizados pelos antigos habitantes. “Encontramos muitos grãos de milho”, exemplifica, sugerindo um intenso consumo e cultivo. Ela também analisa os microvestígios vegetais que ficam aderidos à cerâmica – como quando o arroz passa do ponto e deixa marcas no fundo da panela. “Olhando os grãos de amido ao microscópio é possível identificar a espécie de plantas amiláceas, como tubérculos”, explica. Danos em alguns grãos de amido são reveladores do modo de processamento. “Encontramos sinais de que o milho tenha sido torrado ou fermentado.” O estudo, ainda em curso, busca reconstruir os hábitos alimentares daqueles grupos.

Uma limitação para reconhecer os vestígios é a própria cultura alimentar dos pesquisadores. “Comparamos o material arqueológico às plantas que conhecemos e esperamos encontrar, como abóbora ou feijão”, explica Furquim, ciente de que sabe muito pouco sobre a biodiversidade amazônica que pode compor a dieta local. Uma forma de aprofundar a pesquisa é agregar um enfoque antropológico e conversar com indígenas atuais da região, fazendo um levantamento das plantas que consomem – ou mesmo que já não fazem parte dos costumes atuais, mas integram a cultura oral das famílias. É um trabalho contemporâneo que está nos planos da arqueóloga. “Quero buscar plantas que eram consumidas e estão deixando de ser, no processo de colonização alimentar, e montar uma coleção de referência com tubérculos silvestres e outras plantas.”

Ela atribui a desocupação da área à chegada dos europeus à região, já no século XVIII, que envolveu muita disputa pela riqueza da borracha, gerando escravização e migração de povos. Os sistemas agroflorestais consistiam em uma combinação de plantas cultivadas como milho, leguminosas e frutas – como maracujá – na praça central dos povoados, além do manejo de árvores ricas em alimento, como castanhas, açaí e tucumã. Hoje essa prática biodiversa deu lugar a grandes monoculturas de soja e milho transgênico, além de pastos para o gado – caso da propriedade onde está o sítio Sol de Campinas.

Ocupação antiga

Os sítios monticulares fazem parte de um conjunto maior de indícios de ocupação humana que são os geoglifos – alterações no terreno feitas por habitantes humanos. Mais de 500 foram registrados na parte oeste da Amazônia ao longo dos últimos 20 anos, desde que o paleontólogo gaúcho Alceu Ranzi, da Universidade Federal do Acre, avistou um enorme círculo da janela de um avião enquanto rumava a Rio Branco, capital do estado. Com treinamento em geografia, o pesquisador cronometrou o voo até chegar a um ponto de referência conhecido. Depois conseguiu um avião emprestado e foi em busca do que tinha visto, para fotografar – encontrou-o onde sabia que estaria, dentro da floresta. “Quando aprendemos a dirigir o olhar, começamos a encontrar um geoglifo depois do outro”, conta Ranzi.

Ele logo percebeu que a forma geométrica coberta por vegetação seria sinal de algo importante e procurou a arqueóloga Denise Schaan (1962-2018), que iniciou os estudos na área até então inexplorada em termos de pesquisa arqueológica. “Estamos longe de Marajó e longe de Cusco, no Peru, que eram os sítios mais badalados”, brinca.

Hoje isso mudou. Schaan fez uma longa parceria com pesquisadores finlandeses liderados pelo arqueólogo Martti Pärssinen e, em seguida, pesquisadores de outros países e do resto do Brasil – como Neves – foram atraídos para a região, que se tornou um importante centro de investigação arqueológica.

As escavações revelaram que geoglifos geométricos do leste do Acre não eram locais de habitação, mas arenas cerimoniais para onde convergiam grupos que viviam em outros lugares. Mas mesmo essas estruturas mais antigas podiam ser conectadas por estradas, como mostraram Pärssinen e Ranzi, em capítulo publicado em março de 2020 no livro (I)mobilidades na pré-história, a partir de escavações de geoglifos no Acre e no Amazonas. “A amostra de radiocarbono mais antiga que obtivemos da fazenda Tequinho, no Acre, estava claramente associada à estrada norte do sítio e tinha uma data entre 63 a.C. e 124 d.C.”, afirmou o finlandês por e-mail. “É uma datação muito semelhante à obtida para a fazenda Atlântica, escavada por Saunaluoma durante o doutorado, e as estradas correspondentes – entre 200 a.C e 20 d.C.” Depois de publicado o capítulo, eles encontraram uma data ainda mais antiga, 750 a.C., em outro sítio da região.

Para Pärssinen, o artigo recente de Saunaluoma e Neves traz informações novas e relevantes sobre o período mais recente dos geoglifos, quando aparentemente algumas das estruturas geométricas anteriores ainda mantinham função puramente cerimonial. “Para mim, a rede de geoglifos geométricos com um sofisticado sistema de estradas pertencia a uma civilização multiétnica que tinha uma visão de mundo em comum e que compartilhava traços culturais”, conclui.

Clima construtivo

Os estudos arqueológicos também permitem fazer correlações entre o povoamento, as suas práticas e o clima. Em artigo publicado em dezembro na revista Antiquity, Pärssinen – em colaboração com Ranzi e outros colegas – mostrou que não há indícios de grandes mudanças no regime de chuvas por volta de 10 mil anos atrás, uma época para a qual começa a haver indícios de ocupação humana longe das margens dos grandes rios – os interflúvios. Escavações no geoglifo de Severino Calazans, no Acre, indicaram que cerca de 4 mil anos atrás a população residente usava queimadas no manejo da paisagem, de maneira semelhante ao procedimento atual de povos indígenas da região. Seriam essas práticas, e não mudanças climáticas, as responsáveis por manchas de vegetação savanizada que existiam por ali naquela época.

Também analisando a relação entre clima e povoamento, o arqueólogo brasileiro Jonas Gregório de Souza, da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, na Espanha, e o uruguaio José Iriarte, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, recentemente lideraram um grupo que analisou seis áreas diferentes da Amazônia, conforme mostra artigo de 2019 na Nature Ecology and Evolution. Para o Acre, os dados indicam um período de menos chuva entre os anos 900 e 1100, coincidindo com o fim da construção dos geoglifos geométricos. Os geoglifos monticulares floresceram quando o clima voltou a ser mais úmido, mas os pesquisadores detectaram também um aumento de queimadas nessa época, possivelmente para limpar o terreno.

Arqueologia nas alturas

Uma dificuldade no estudo dos geoglifos é, de maneira geral, eles só serem localizados em áreas já desmatadas. Quando estão debaixo da floresta, são virtualmente invisíveis. Uma tecnologia que na última década veio revolucionar a arqueologia se chama Lidar (Light Detection and Ranging). A bordo de algum veículo aéreo, o equipamento lança até 5 mil pulsos de raios infravermelhos por minuto, que batem na superfície e voltam, fornecendo uma medida de distância. Na Amazônia, a maior parte dos raios não passa das copas das árvores. Mas alguns poucos chegam ao solo, o suficiente para permitir um mapeamento detalhado do relevo, como se a floresta não existisse.

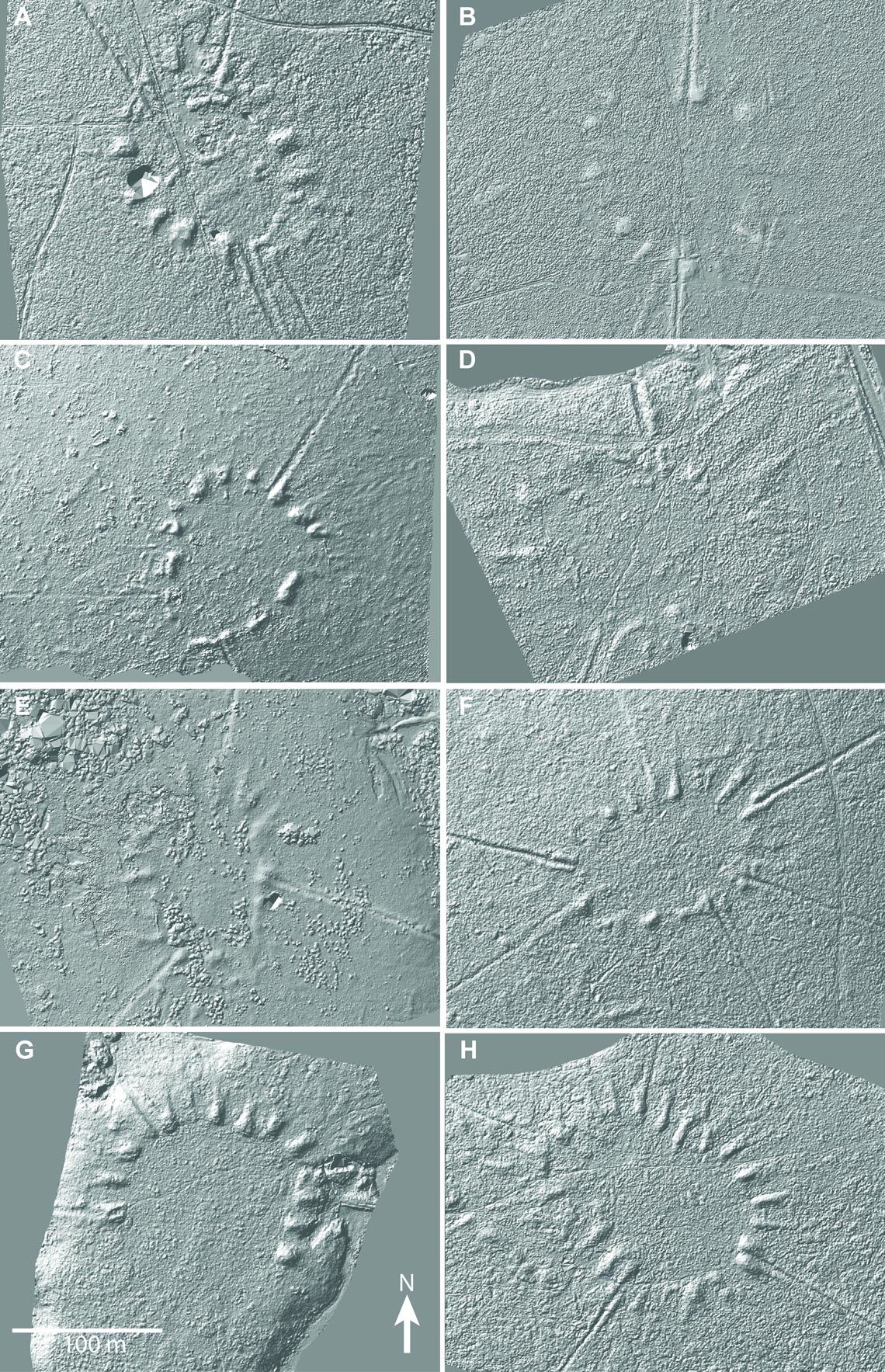

O grupo de Iriarte, em parceria com Souza, Ranzi e outros, fez em 2018 um teste da tecnologia com três sobrevoos a bordo de um helicóptero no Acre, conforme descrito em artigo de abril de 2020 na revista Journal of Computer Applications in Archaeology. O processo permitiu o mapeamento preciso de sítios monticulares, com dimensões e inclinações do terreno, de maneira muito mais rápida e simples do que seria possível com métodos tradicionais de topografia. Também mediram as estradas. As principais tinham entre 3 e 6 m de largura, com muretas laterais mais altas do que as secundárias.

Os pesquisadores identificaram aspectos dos geoglifos monticulares debaixo da floresta, detectaram feições sobrepostas e encontraram estradas conectando aldeias diferentes. “O Lidar revela coisas que não conseguimos enxergar”, comemora Ranzi.

Em escala maior, o arqueólogo norte-americano Chris Fisher, da Universidade Estadual do Colorado, pretende mapear a Amazônia inteira com Lidar, no projeto Earth Archive – em parceria com Neves. A ideia é começar o projeto pela Amazônia, principalmente pela urgência – a pressão de desmatamento e destruição de sítios arqueológicos pelas atividades humanas atuais – em uma região repleta de indícios de civilizações antigas. “Em 45 minutos, consigo os dados que a pé precisaria de décadas para obter”, explica Fisher.

Outra vantagem do Lidar é evitar a destruição dos registros arqueológicos. Para montar um sítio, é preciso acesso. Abrir clareiras para helicópteros, trilhas, estradas. Tudo isso danifica o terreno, abre caminho para erosão e a perda do objeto de estudo. Com a tecnologia aérea, é possível adquirir mais conhecimento e escavar apenas em pontos selecionados.

Para Neves, o mapeamento dos geoglifos deixará bem claro que muita gente vivia nos confins da Amazônia antes da chegada dos europeus. Já dizia Labre no final do século XVIII: “Pelos pontos e lugares por mim visitados e pelas informações ouvidas dos selvagens, concluo que pelos rios Curykethê, Huaquery e Entimary e seus afluentes até as cabeceiras, há muita população selvagem aglomerada; e ainda mais esse juízo se confirma pelas muitas estradas, caminhos e taperas que vi em minha passagem nas cabeceiras destes rios, quando atravessava do Madre de Dios ao rio Acre”.

Íntegra do texto publicado em versão reduzida na edição impressa, representada no pdf

Por Maria Guimarães

Fonte: FAPESP

Comentários