Proteger a saúde ou a economia, cuja estagnação também tem consequências nefastas sobre o povo? Obedecer às boas práticas preconizadas pelos especialistas ou resistir à “ditadura da ciência” em nome das liberdades individuais? Impor medidas impopulares, mas eficazes, ou tentar uma composição que desagrade menos? Lendo assim parece um recorte das notícias que trazemos em bases diárias aqui mesmo no Meio. Só que essa discussão foi travada no Brasil há mais de 120 anos, com a pandemia da gripe espanhola, ou como é chamada pelos cientistas, a Gripe Pandêmica de 1918. Já que, segundo George Santayana, quem não aprende com a História está fadado a repeti-la, vamos ver o que aconteceu no tempo dos nossos trisavós – um spoiler: é bem parecido com o que vemos hoje.

Lá pelos idos de agosto de 1918 diversos assuntos ocupavam a atenção da imprensa, do público e das autoridades no Brasil. Havia uma Grande Guerra, que acabaria três meses depois, na Europa. Ainda se discutiam a derrubada do tzar Nicolau II, a posterior Revolução Bolchevique e seus possíveis efeitos. E, claro, aguardava-se a posse em novembro de Rodrigues Alves – guarde esse nome –, que conseguira um inédito segundo mandato como presidente nas eleições de março.

Foi quando começaram a circular notícias sobre uma nova doença que se espalhava pela Europa e África. Na verdade, ela teria sido levada para o Velho Mundo por soldados americanos, infectando rapidamente seus aliados ingleses e franceses, mas a informação foi censurada para não atrapalhar o moral da tropa. A neutra Espanha, onde até rei Alfonso XIII adoeceu, tratou do assunto abertamente e acabou levando a fama e dando nome à doença. No Brasil, as autoridades não mostraram preocupação, já que havia um oceano nos separando da Europa. Esqueceram-se da existência de uma coisa chamada “navios”.

Segundo Hermann Schatzmayr e Maulori Cabral, autores de A virologia no Estado do Rio de Janeiro: uma visão global (download gratuito), a doença chegou ao brasil em setembro de 1918 num navio inglês, o S.S. Demerara, vindo de Lisboa via Senegal – seu primeiro nome aqui, aliás, foi “gripe do Senegal” – e que fez escalas em Recife e Salvador antes de aportar no Rio de Janeiro. Era, na verdade, a segunda e mais mortífera onda da doença, desta vez se espalhando para além da Europa.

Parte da imprensa tratava a moléstia com desdém e até desinformação. Dizia-se que a gripe espanhola havia sido criada pelos alemães como arma de guerra – da mesma forma como há pessoas que afirmam, sobretudo em “grupos de Zap”, que o Sars-Cov-2 foi criado em laboratório pelos chineses, apesar dos estudos em contrário. Também se temia, como ressalta a historiadora Adriana da Costa Goulart em sua tese de mestrado, a volta da “tirania científica contra as liberdades dos povos civis” – uma discussão que também marca a reação de parte da população às medidas de controle impostas contra a Covid-19. Ainda era viva em 1918 a lembrança das duras medidas adotadas por Oswaldo Cruz no primeiro governo de Rodrigues Alves (1902-1906) para livrar a capital da varíola e da febre amarela, culminando na Revolta da Vacina.

Os primeiros casos da espanhola foram recebidos com relativo descrédito. Em setembro, 48 pessoas morreram de gripe num Rio de Janeiro de 910 mil habitantes. Era pouco. Além disso, os sintomas iniciais eram parecidos com os de uma gripe comum, e as primeiras vítimas eram idosos. Os cariocas, sempre cariocas, apelidaram a moléstia de “limpa-velhos”. Em 7 de outubro, quando quase cem casos foram confirmados no Rio e em Niterói, Carlos Seidl, respeitado diretor da Saúde Pública (equivalente hoje ao ministro da Saúde), admitiu que a doença havia chegado ao país, mas de uma forma “benigna” – não usou o termo “gripezinha”, claro, mas a analogia é óbvia. Uma semana depois, eram vinte mil infectados na capital da República. Justiça seja feita, Seidl tinha relativamente pouca autonomia; suas decisões passavam pelo crivo dos ministros da Justiça e do Interior.

As instituições de saúde do Rio e do país não estavam preparadas. Aliás, estavam sucateadas. Paulino Werneck, diretor de Higiene e Assistência Pública do Distrito Federal (o Rio, então), reconhecia que o problema não estava apenas nos hospitais, mas no “estado lamentável das ambulâncias e do aparelhamento clínico em geral”. Além disso, era uma doença desconhecida, uma gripe que matava um em cada vinte infectados, e não um em cada mil, como a versão convencional. E a “limpa-velhos” mostrou que não tinha preferências de idade, gênero ou etnia, embora a incidência fosse maior entre os mais pobres, com menos acesso a saneamento básico e cuidados de higiene e saúde.

Escolada pelas antigas epidemias do século 19, como varíola e febre amarela, a elite fugiu para chácaras e mansões afastadas, enquanto a população geral, na falta de informações ou orientações das autoridades, trancou-se em casa e viu os serviços públicos desaparecem. Começaram então os protestos de políticos e de parte da imprensa contra a paralização da cidade, sob a alegação de que ela levaria ao colapso econômico, ao desabastecimento e à fome. De fato, armazéns chegaram a ser saqueados por populares. Era a Primeira República, e os mecanismos de proteção social só surgiriam mais de uma década depois, com Getúlio Vargas. Algo como um auxílio emergencial não era sequer sonhado.

Diante da intensa pressão da imprensa, Seidl foi demitido pelo presidente Wenceslau Braz no dia 18 de outubro, substituído por Theóphilo Torres, que botou o brilhante cientista Carlos Chagas, então Diretor do Instituto Oswaldo Cruz, no comando do combate à gripe.

Como se outubro de 1918 já não estivesse caótico o bastante, uma notícia sacudiu a República. O presidente eleito Rodrigues Alves, o mesmo que patrocinara a revolução sanitária de Oswaldo Cruz, contraíra a espanhola e não tomaria posse em novembro – Alves acabou morrendo de complicações derivadas da doença em janeiro de 1919.

A situação começou a virar com a entrada em cena de Carlos Chagas, respeitado no Brasil e no exterior por, entre outras coisas, ter desvendado o mistério da doença que hoje leva seu nome. Com apoio da imprensa, foi alçado à condição de “herdeiro de Oswaldo Cruz”, este tratado como herói nacional desde sua morte em 1917.

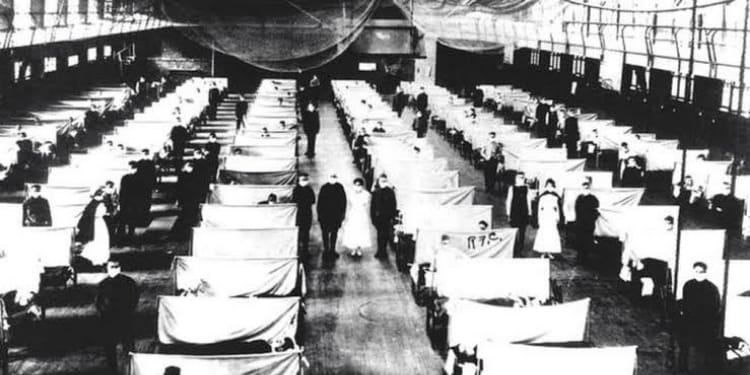

Não havia vacinas nem remédios próprios para a doença. Chagas instalou cinco hospitais de emergência e 27 postos de atendimento na capital. A quarentena e o isolamento foram reforçados, mas, curiosamente, máscaras não eram um item de uso comum, inclusive entre profissionais de saúde, como mostra a galeria de fotos de época da Fiocruz. Nos EUA, por exemplo a imposição de máscaras levou à criação de um movimento contra elas.

A ação de Chagas foi replicada em São Paulo, onde a doença também foi devastadora, e nos demais estados, menos afetados. No final de 1918, a imunidade desenvolvida pela população fez com que a segunda onda arrefecesse, deixando pelo menos 15 mil mortos no Rio e 12 mil em São Paulo, além de vítimas no resto do país – o número total de óbitos nunca foi devidamente estabelecido, variando entre 35 mil e 300 mil, incluindo todas as ondas da doença. No início da pandemia de Covid-19, essa “imunidade de rebanho” também era uma esperança, mas hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS) não vê essa possibilidade no curto prazo, mesmo com vacinas.

Vendo-se livre da gripe, o carioca fez o que dele se esperava: caiu na esbórnia. O carnaval de 1919 foi considerado o mais agitado de todos os tempos na capital federal. Não foi por acaso que outras ondas da doença atingiram a cidade ao longo daquele ano até 1920. A grande diferença em relação à segunda onda de Covid-19 que vivemos no momento – após as aglomerações de fim de ano e das festas de carnaval clandestinas – é que as reincidências da espanhola foram menos letais que a de 1918.

Olhando para trás e para os lados, a conclusão é que, excluídos os avanços científicos e o contexto internacional, os Brasis de 1918 e 2020 têm na pandemia mais semelhanças que diferenças – a maior destas sendo o empenho do governo federal em combater a gripe espanhola, a despeito do começo atabalhoado.

Vivo fosse, Santayana ficaria profundamente decepcionado.

Por Leonardo Pimentel

Fonte: Canal do Meio, edição do sábado

Comentários