Um projeto de hidrovia no rio Tocantins ameaça desenraizar a cultura e o lar de comunidades quilombolas que persistem há séculos naquela terra. Investigamos o que este projeto significa para a tradição pesqueira local e para as florestas que as cercam

Tiffany Higgins

José Omir Rodrigues Siqueira, 48 anos, conheceu o rio antes mesmo de aprender a andar na comunidade quilombola de Calados, às margens do Rio Tocantins. Seu neto Cairo marca a sexta geração de sua família, e Siqueira é o presidente da associação da comunidade quilombola. Como seus ancestrais, Siqueira pesca no rio Tocantins para alimentar sua família. Com seu irmão, ele desce ao rio de manhã cedo, lança sua rede enquanto o irmão bate na água com um bastão fazendo os peixes nadarem em direção à rede. Siqueira volta para casa ao meio dia para almoçar com sua família, sua esposa e seus quatro filhos que seguem vivendo com os pais. Enquanto saboreia o tucunaré, ele se pergunta por quanto tempo continuarão vivendo assim.

Acontece que o governo brasileiro planeja construir uma hidrovia em um trecho de 300 quilômetros do leito do rio, desde Marabá até Baião, no Pará – as mesmas águas dos peixes de Siqueira. Este trecho do projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins envolveria o derrocamento de 35 quilômetros de pedrais no meio do rio e a dragagem de 177 quilômetros de seu leito para aprofundar o canal e permitir a passagem de grandes barcaças até o Atlântico. Se tudo correr como planejado pelo governo, mais de 7 milhões de metros cúbicos de rocha, areia e sedimentos serão removidos – deixando o rio completamente transformado ao longo de um período estimado de quatro anos de construção. O plano está atualmente em fase de licenciamento ambiental, o que supostamente inclui a consulta às comunidades afetadas. Mas em 12 de dezembro de 2021 uma equipe contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Brasil (DNIT) chegou à extremidade sul do canal planejado para instalar estações fluviométricas. Em janeiro de 2022, o jornal Valor Econômico informou que o Ibama deve tomar uma decisão sobre a licença prévia até março. A demolição parece iminente.

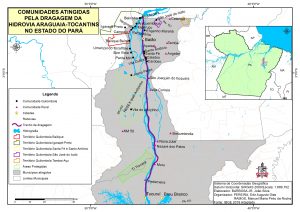

O mapa mostra a localização dos vários quilombos existentes ao longo do rio Tocantins, assim como a de outras comunidades tradicionais. (Mapa produzido por João Silva Barbosa Jr. e organizado por Edir Augusto Dias Pereira e Manuel Maria Pinto da Rocha Ramos)

Uma vez implantado, o projeto permitiria às indústrias do agronegócio, mineração, alumínio e carvão o transporte de seus produtos em comboios de barcaças com mais de 170 metros de comprimento. No porto de Barcarena, no extremo norte da hidrovia, as cargas seriam transbordadas para navios de modo a alcançar mais rapidamente a China e outros mercados de exportação. O projeto faz parte de um plano maior do governo e da indústria para o chamado Arco Norte do Brasil, plano que envolve a construção de uma nova infraestrutura de transporte no norte do país para aumentar a eficiência do transporte de commodities para o exterior. Os beneficiados serão empresas poderosas como a Vale, a Cargill e os produtores de soja filiados à Aprosoja, uma associação que endossa o plano.

A hidrovia proposta já levou à compra de propriedades rurais pelo agronegócio e ao plantio de soja e milho no município de Baião, no Pará, de acordo com entrevistas realizadas desde 2019 com mais de 45 moradores e especialistas. Se o canal aumentar a quantidade de soja, milho e minérios embarcados, como planeja o governo, podemos esperar mais desmatamento tanto na Amazônia quanto no Cerrado, bioma que cobre 21% da área do Brasil e onde é produzida a maior parte das commodities agrícolas do país – tudo para dar espaço aos interesses da indústria.

Mais de 50 comunidades ribeirinhas quilombolas e indígenas protestam por não terem sido consultadas pelo governo. Seus povos se preocupam com a ameaça à pesca e às suas práticas culturais, por meio das quais não apenas mantêm suas identidades, mas também preservam o ecossistema da floresta fluvial.

Embora os quilombolas tenham persistido na região por centenas de anos, estão sendo agora pressionados por todos os lados, preocupados com sua segurança física e perguntando-se em voz alta como seus netos conseguirão continuar a tradição dos quilombos das águas.

Rio Tocantins nas proximidades de Marabá, no Pará. O governo planeja uma hidrovia na região para fortalecer a exportação de commodities – colocando em risco as comunidades que chamam o rio de lar. (Fotografia de Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Siqueira tem na memória os peixes que já desapareceram do rio Tocantins. Ele pode citar mais de uma dúzia de espécies: “dourada, jaraqui, covina, peixe galinha, braço de moça, pacu, cachorra, saicanga”. E não para; são ainda mais: “juja, barbado, jaú, acarí, piramutaba, pirabanha, pirapitinga, jatuarana, apapá, surubim.” A sua lembranca do surubim, especialmente, é forte: o peixe pode chegar a mais de um metro e meio de comprimento, tem focinho cinzento, listras e manchas pretas expressivas pelo corpo e barbatanas azuis translúcidas que se parecem como asas. Vê-los desaparecer foi “a coisa mais difícil”, disse Siqueira. “Ninguém não vê mais.”

A perda é anterior aos planos de aprofundamento do canal de navegação. Em 1984, a ditadura militar concluiu a construção da barragem hidrelétrica de Tucuruí, considerada pela comunidade como o “primeiro impacto” sobre o rio, diz Siqueira. A obra causou erosão das margens, mudanças no regime de sedimentos e interrupção do ciclo sazonal de inundação que os peixes precisam para sua reprodução. As comunidades ainda se lembram de como ficaram horrorizadas ao ver desaparecer espécie atrás de espécie. Eles nunca foram consultados antes da obra ou compensados depois desta.

As perdas ainda continuam: quando engenheiros retêm água na represa na época que marca o pico da estação de inundação, os ovos de peixe recém depositados são expostos na floresta e comidos por predadores, atestou Siqueira. Mais de uma dúzia de espécies de peixe já se foram – fato compartilhado pela tradição oral. Seu pai e os outros anciãos recitam estes nomes.

“Tanta coisa está acontecendo – e agora aí vem a dragagem”, disse Siqueira. “Vai acabar com o que nos resta”.

Comunidades quilombolas como a de Siqueira conhecem intimamente a floresta e seus cursos d’água. Seus povoados negros independentes existem há séculos na Floresta Amazônica. Em meados do século XVII, os portugueses fizeram reformas econômicas para incentivar as plantações, causando um salto no tráfico de povos africanos escravizados para Belém, então a capital da Capitania de Grão-Pará, que englobava os atuais estados do Amazonas e do Pará. Hoje, existem centenas de territórios quilombolas em terras onde seus ancestrais – e eles mesmos – lutaram muito para manter.

A área afetada pelo projeto tem uma concentração especialmente alta de quilombos: 163. A partir de meados do século 18, os escravagistas optaram por estabelecer plantações de cana-de-açúcar nas áreas costeiras onde a região norte da Amazônia se encontra com o Atlântico, devido às marés dramáticas causadas pela convergência do rio e da água do mar, diz Oscar de la Torre, professor de história da Universidade da Carolina do Norte e autor de The People of the River (O Povo do Rio), um livro sobre os afro-brasileiros na Amazônia. Estas marés alimentavam os engenhos de açúcar. A proximidade com Belém, cidade que abrigava o principal porto da Capitania de Grão-Pará, era eficiente para o embarque de açúcar e cachaça para os mercados, disse ele.

“O rio não funciona em pedaços. É um rio. Não tem departamentos”.

Carmen Foro – Central Única dos Trabalhadores

Enquanto algumas pessoas escravizadas nestas plantações de cana-de-açúcar fugiram para formar quilombos nas profundezas da floresta, outras formaram seus próprios assentamentos nas proximidades das águas depois que os proprietários das plantações abandonaram seus domínios. Quando finalmente o Brasil aboliu a escravidão em 1888, muitos proprietários primeiro alugaram terras a ex-escravos, depois abandonaram completamente o comércio de açúcar. “A exploração de plantações de cana-de-açúcar sem mão de obra escrava não era muito lucrativa”, disse de la Torre. Como resultado, existem alguns quilombolas nas mesmas terras onde uma vez seus antepassados trabalharam para o lucro de outras pessoas.

Agora, uma nova e maior exploração da terra e dos recursos se aproxima dos assentamentos quilombolas que sobreviveram à escravidão. Em risco está a identidade destes grupos. Durante séculos, estas pessoas adaptaram-se criativamente às dramáticas marés desta zona fluvial que outrora atraíram escravagistas para construir engenhos de açúcar. Seus antepassados as superaram desafiadoramente, persistindo e recriando sua cultura nas mesmas terras onde haviam sido escravizados. Agora, eles têm que se preocupar com serem ou não capazes de navegar em um rio privatizado para a hidrovia. E têm que se preocupar com as populações de peixes e com a poluição.

O rio Tocantins tem uma vasta rede de rios tributários, riachos, igarapés e lagos, dos quais as comunidades quilombolas dependem para pescar, beber, banhar e irrigar culturas. No município de Baião, o rio Tocantins se bifurca. O governo planeja dragar um dos ramos, naturalmente mais profundo, como parte de seu projeto de desenvolvimento. Entretanto, estes braços também alimentam centenas de outros corpos d’água.

“Nosso rio alimenta os canais e ilhas e outros rios por trás dele e também muitas aldeias”, disse Elpídio da Glória Torres (conhecido como Goianinho), 66, cofundador e presidente de uma associação de 12 quilombos no município de Baião. Ele teme que a dragagem do rio venha a afetar todo o sistema de água doce.

Outros líderes quilombolas partilham desta apreensão. Já observaram a queda do nível da água desde a construção da barragem de Tucuruí. Os lagos únicos da região, alimentados pelo rio, são uma anomalia fluvial usada pelos peixes para abrigo e desova. Torres diz que estes lagos também foram afetados pela barragem. E está preocupado com a possibilidade de continuarem a perder água. O geógrafo Edir Augusto Dias Pereira, da Universidade Federal do Pará (que cresceu no quilombo de São Benedito de Viseu), prevê que o nível da água no ramo esquerdo mais raso do Tocantins possa diminuir à medida que a água escoa para o canal eventualmente dragado. “Todos sabem que os peixes se reproduzem naqueles lagos”, disse Pereira, mas elas não foram estudadas e têm sido negativamente afetadas desde a barragem. O número de peixes pode diminuir ainda mais se o rio for escavado, disse ele.

Tais cenários parecem possíveis para o hidrologista Ayan Fleischmann, do Instituto Mamirauá para o Desenvolvimento Sustentável, quem salienta a necessidade do estudo minucioso da hidrologia da área, o que ainda não foi feito. “Se retirarem sedimentos do leito do rio, seu equilíbrio hidrológico será afetado”, disse ele. Isto pode levar à erosão das margens do rio, bem como a uma diminuição da conectividade em todo o sistema de forma mais ampla. Além disso, há a mudança climática, que deve reduzir a disponibilidade de água nesta parte do Amazonas. “Se tiver muito menos água, então talvez os navios já não consigam passar”, disse Fleischmann.

É por isso que uma análise ambiental adequada é muito importante. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Brasil (DNIT) contratou a DTA Engenharia, com sede em São Paulo, para a derrocagem do rio. A DTA é também a empresa responsável pela realização de estudos ambientais. Entretanto, o IBAMA avaliou por duas vezes e pediu mais estudos de impactos ambientais à DTA, e também pediu a inclusão dos impactos económicos e sociais sobre as comunidades. Um dos elementos em falta, de acordo com o IBAMA, é um estudo para monitorar os sedimentos dos rios no Baixo Tocantins (O DNIT não respondeu a perguntas sobre os erros e falta de estudos para esta matéria).

Os estudos ambientais também não incluem o âmbito completo da área de impacto, disse Carmen Foro, 55 anos, secretária geral nacional da Central Única dos Trabalhadores – CUT. A avaliação não inclui os municípios ao norte de Baião que podem ser afetados por estas mudanças. “O rio não funciona em pedaços”, disse ela. “É um rio. Não tem departamentos”.

Em setembro de 2020, a equipe técnica do IBAMA identificou inúmeras falhas metodológicas nos estudos ambientais feitos para o licenciamento da obra, incluindo a falta de dados sobre tartarugas (Podocnemis unifilis e Podocnemis expansa), peixes, a pesca e as próprias comunidades, disse Cristiane Cunha, bióloga especializada em pesca e professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A emissão da licença ambiental pelo IBAMA está supostamente dependendo da apresentação destas pesquisas faltantes e da correção dos erros pela DTA.

Os estudos ambientais também não incluem o âmbito completo da área de impacto, disse Carmen Foro, 55 anos, secretária geral nacional da CUT. A avaliação não inclui os municípios ao norte de Baião que podem ser afetados por estas mudanças. “O rio não funciona em pedaços”, disse ela. “É um rio. Não tem departamentos”.

Desde a posse de Bolsonaro, os direitos das comunidades tradicionais, incluindo o povo quilombola, têm estado em risco. (Fotografia de Andressa Anholete / Getty Images)

Cunha infere que a DTA não tem intenção de realizar nenhum dos estudos requisitados pelo IBAMA. Ela, outros especialistas e residentes das comunidades temem que a politização do IBAMA sob Bolsonaro possa fazer com que seus os administradores indicados concedam a licença ambiental apesar destas falhas e das preocupações com os direitos humanos em torno da consulta, já que a atual direção do Ibama incorpora o “passar a boiada” da política ambiental do governo.

Tudo isso provavelmente afetará os peixes que sobreviveram à construção da represa, disse Marcelo Andrade, um ictiólogo da Universidade Federal do Pará. Outros animais em perigo de extinção também vivem ali, incluindo o pouco estudado boto do rio Araguaia, tartarugas fluviais e aves. Andrade diz que a dragagem do rio pode prejudicar a reprodução e a alimentação das espécies de peixes porque pode tornar os habitats mais homogêneos, arrancando áreas vegetativas e rochosas, bem como os locais de reprodução.

Muitas espécies de peixes deste ecossistema também dependem da inundação sazonal do rio, disse Andrade. A chegada das chuvas estimula sua reprodução, pois o rio começa a encher em outubro. “Assim, o processo de dragagem do rio culminará na modificação desse estímulo que o ambiente provoca nos peixes e certamente irá impactar negativamente o processo reprodutivo dos peixes”, disse Andrade.

O ictiólogo Alberto Akama do Museu Emílio Goeldi, destaca a ameaça das barcaças industriais que liberam óleo e combustível pesado. A região tem sido marcada por acidentes industriais, como o afundamento de 5 mil bovinos vivos em 2015, o derramamento de bauxita da Hydro Alunorte em 2018 e a queima de hidrossulfito de sódio durante uma explosão da mineradora francesa Imerys Rio Capim em dezembro. Akama também se preocupa com os pesticidas mais tóxicos usados no Brasil, muitos dos quais são proibidos fora do país. Andrade disse que qualquer variação na composição química da água afetará negativamente as espécies de peixes por causa da redução do oxigênio na água, que pode afetar sua respiração, bem como alterações hormonais nos peixes.

É por isso que os líderes dos quilombos do Baixo Tocantins estão se organizando para levar suas ideias e palavras a seus colegas residentes. Eles se recusam a aceitar a dragagem e o derrocamento planejados para seu rio. Eles estão se mobilizando para deter o processo. Eles estão exigindo serem ouvidos por um governo que até agora se recusou a consultá-los como exigido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a qual exige a consulta formal, prévia e informada dos povos indígenas e tradicionais em qualquer projeto que os afete, Convenção da qual o Brasil é signatário.

O impacto é ambiental, cultural e pessoal.

“Em nenhuma circunstância podemos aceitar este impacto ambiental em nossa região”, disse Torres, presidente da associação dos quilombos no município de Baião. “Um grande projeto de drenagem de nosso rio não é apenas uma afronta, mas um meio de matar todos os aspectos do nosso povo quilombola, dos nossos povos ribeirinhos”.

Mais de 70 metros no meio do rio Tocantins seriam reservados para barcaças, se este plano fosse aprovado. O que isto significa para as viagens diárias de pesca de Siqueira? Ele está acostumado a viajar livremente na água com sua família. O rio nunca pertenceu a ninguém – nem mesmo os quilombolas se consideram proprietários. Com seus conhecimentos tradicionais, eles ajudam a manter o rio limpo e a floresta em pé. Mas eles consideram que “o grande capital”, como dizem, está vindo para desfazer tudo isso. Desde que a represa dizimou as populações de dezenas de espécies de peixes, os moradores têm trabalhado duro para administrar as populações de peixes que restaram. O que está em jogo é uma sabedoria geracional e coletiva que mantém a floresta e os peixes vivos – e que as empresas do agronegócio e da mineração suplantariam com um rio privatizado.

“Este navio vai escolher – e não todos nós – quando é o momento de ir buscar nossos peixes”, disse Siqueira. “Tenho certeza de que não conseguiremos mais obter nosso sustento do rio para nos alimentarmos. Não vamos ser capazes de nos banhar nesta água. Ninguém será capaz de fazer nada nesta água… Estamos muito tristes com isto”.

Estas comunidades entendem que não é por acaso que quase todas não possuem títulos de terra, mesmo que tenham feito petições ao governo. O artigo 68 da Constituição brasileira de 1988 promete títulos de terra coletivos para terras tradicionalmente ocupadas por quilombolas. Em resposta à falta de dados públicos, a Comissão Pró-Índio de São Paulo, a qual ajuda a garantir direitos territoriais aos povos indígenas e quilombolas, escreveu em um e-mail que seu banco de dados conta 1.916 terras quilombolas, das quais 1.779 se candidataram a títulos coletivos. Mas apenas 137 desses quilombos receberam títulos. Alguns são reconhecidos, mas não titulados: o quilombo de Calados, por exemplo, foi reconhecido em 2018, mas ainda não recebeu seu título de terra. Não ter títulos de terra os deixa mais vulneráveis, explicou Clodoaldo da Silva, presidente do quilombo São Bernardo. “A terra pode ser vendida e comprada por pessoas que têm interesse naquele pedaço para grandes plantações e fazendas do agronegócio”, disse Clodoaldo da Silva.

A situação se agravou quando Bolsonaro foi eleito em 2019. Durante a campanha, ele jurou repetidamente demarcar “nem um centímetro a mais de terra indígena ou quilombola”.

A Fundação Palmares, órgão governamental que deveria apoiar a cultura afro-brasileira e iniciar a primeira fase da titulação das terras dos quilombos, está sendo liderada por Sérgio Camargo, um nomeado por Bolsonaro que se pronunciou contra o movimento negro do país. “Ele não deveria ser presidente da Palmares”, disse Cristivan Alves, porta-voz da imprensa de Malungu, uma associação que defende os direitos dos quilombos no Pará. Camargo foi suspenso em outubro de 2021 por discriminação.

“Temos que agir coletivamente para que este rio não se torne uma lenda”.

Carmen Foro – Central Única dos Trabalhadores

O quilombo Curiaú fica no estado do Amapá, a noroeste dos quilombos do rio Tocantins – mas seus habitantes também são povos da água. Eles também entendem: Água é vida. (Fotografia de Lena Trindade/Brasil Fotografias/LightRocket via Getty Images)

A Fundação Palmares também deveria coordenar com outras instituições governamentais para garantir que os quilombos de todo o Brasil recebam a devida consulta para qualquer projeto que os afete, mas Siqueira disse que sua comunidade até o momento não foi consultada sobre o projeto. Maria José Brito de Sousa, coordenadora fiscal do quilombo São José do Icatu e uma das coordenadoras de Malungu, disse que alguém veio falar com o presidente de sua associação comunitária em 2019, mas uma conversa não é uma consulta. Torres concorda.

“O que a DTA Engenharia fez foi vir aqui na comunidade, pegar o presidente, uma pessoa aleatória lá, fazer uma entrevista e sair”, disse Torres. “Na realidade, nunca houve consulta”.

As comunidades quilombolas se preocupam com a possibilidade do governo pular um processo adequado de consulta para a dragagem e derrocagem do rio. Eles têm tentado informar os moradores sobre o projeto para detê-lo, disse Foro, da CUT. Em 2019, ela e outras organizações convocaram 180 líderes do Baixo Tocantins. Em 2021, reuniram novamente 120 líderes para trocar informações e discutir estratégias para a mobilização contra a hidrovia. Foro salienta a importância da abertura de um espaço de diálogo com o governo para garantir títulos de terra para os quilombos e outros povos rurais. Ela quer ver o governo desenvolvendo programas econômicos de ajuda às comunidades com os impactos esperados sobre a segurança alimentar das comunidades existentes ao longo do canal, bem como conduzir uma campanha de educação para que as comunidades compreendam o projeto.

“Há um direito quilombola”, disse ela. “Estes quilombolas vivem há séculos nestas terras… Temos que agir coletivamente para que este rio não se torne uma lenda”.

Os quilombolas se encontram defendendo a água – mas também a terra. Clodoaldo da Costa, presidente de uma associação de quatro quilombos, explicou que os madeireiros estão entrando clandestinamente e cortando árvores sem consultar a comunidade. Não deveria funcionar assim porque os quilombos têm acordos de uso coletivo, não acordos de uso individual. Como explicou a historiadora Celeste Pinto, da Universidade Federal do Pará, estes madeireiros se aproveitam da pobreza para pagar aos indivíduos para os deixarem derrubar certas árvores, sobre as quais obtêm um bom preço. Nesta região, os madeireiros estão frequentemente procurando árvores como a angelim, a piquiá, a maçaranduba, que pode ter mais de 50 metros de altura, e castanheiras para móveis e casas.

Entretanto, os forasteiros também estão comprando terras ao redor dos quilombos para plantar soja e milho. No município de Baião, a quantidade de área de lavoura (culturas temporárias) saltou de 500 hectares em 2018 para mais de 10.000 hectares em 2020.

“A preocupação é não saber o que vai acontecer com nosso povo, nossos filhos e nossos netos”, disse Siqueira. “Essa é a verdade. Fomos criados desta maneira, procurando o nosso sustento lá no rio. E saber que você vai perder tudo isso é muito doloroso – você se sente muito triste. Ainda não aconteceu, e nós já estamos sentindo”.

Ele se recusa a desistir da conexão de seu povo com a terra – ou com a água.

“Eles já vieram até mim”, ele fez uma pausa. “Eles vieram até mim para tentar entrar em nossa comunidade”.

“Eu não consenti, não. Eu disse não. Nós temos o protocolo de nossa comunidade. Eu tenho uma enorme responsabilidade dentro de nossa comunidade. Eles não conseguiram entrar, não!”, Siqueira exclamou, como se o dissesse novamente aos forasteiros.

A repetição deste “não” de maneira quase ritmada acontecia como se ele estivesse revivendo o estresse de estar frente a frente com estes estranhos que tentam entrar em sua terra. Ele está assustado com o que eles farão a seguir.

“Temos medo porque eles estão chegando perto de nós”, disse Siqueira. “Temos medo porque eles são perigosos. Eles têm dinheiro. E eles estão se aproximando”.

—

Esta reportagem foi realizada com o apoio do Rainforest Journalism Fund e do Pulitzer Center. O artigo foi publicado inicialmente em inglês no site da Atmos.

Fonte: ClimaInfo

Comentários